Президент России Владимир Путин поздравил группу «Вагнер» и российских военнослужащих с освобождением Артемовска. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

О том, кем был Федор Сергеев (Артём), в честь которого назван город, мы писали к его 140-ому юбилею, который отмечается 19 марта.

В его жизни удивительным и роковым образом большое значение сыграли Тула и туляки.

Революционер

Товарищи называли его Федей Громогласным, а в далекой Австралии он получил кличку Большой Том. Артём даже для недавних относительно мирных времен был для Украины личностью совершенно неудобной, несмотря на то, что с момента его смерти минуло уже более ста лет. Как-никак основатель Донецко-Криворожской советской республики со столицей в Харькове и сторонник Донецкой автономии.

В 1902 году он за студенческие беспорядки был отчислен из Императорского технического училища. Уехал учиться за границу, и в Париже познакомился с семьей известного русского микробиолога Ильи Мечникова, с которым на долгие годы они стали хорошими товарищами. В январе 1905 года Артём приехал в Харьков и вскоре как руководитель восстания едва не был арестован. Скрылся с присущим революционерам того времени артистизмом – в палате душевнобольных. Прислуга видела его пальто, калоши и шапку на вешалке, но провести обыск среди больных побоялись. Так он и исчез.

В 1910 году бежал в Китай. Писал оттуда Мечникову в Париж: «Я кули. Никакой труд мне не страшен. Пусть англичане лицемерно отворачиваются, когда я тащу тележку по городу. Это меня нисколько не трогает». Кули – это одновременно и рикша, и носильщик. Из Китая уехал в Австралию, где также посидел в местной тюрьме за организацию митинга без разрешения властей. Перед возвращением на Родину в 1917 году, когда в России уже начались революционные события, устроил маёвку в городе Дарвине, а потом через Владивосток отправился домой.

Артём успел стать кандидатом в Учредительное собрание от донецкого пролетариата и был сторонником организации Донецкой республики. Здесь в конце 1917 года по доброй традиции опять угодил под арест. На сей раз это сделали местные анархисты, с которыми Артём приехал разбираться по поводу самовольно захваченного автомобиля местной продовольственной управы. Освободила его делегация местного совета красногвардейцев.

Времена были непростые. В городе лютовали разного сорта банды. Захваченных с поличным воров без суда линчевали озлобленной толпой тут же, на месте. В городе практически свободно гуляли кокаин и опиум. Артём изо всех сил боролся за восстановление законности. Чтобы как-то воспрепятствовать разгулу наркотиков, Харьков стал одним из первых городов России, где аптеки перешли в муниципальную собственность. А ведь многие наркотические средства через аптеки и реализовывались. Частным банкам возвращали деньги, а крупных предпринимателей облагали большими налогами, но никаких иных репрессий к ним не применяли.

Главным помощником в наведении порядка в Харькове у Артёма был туляк Николай Руднев. Тот самый, именем которого в Туле названа улица. Артём и на людях называл его Колей, ведь Рудневу всего-то было 24 года. И в то же время отзывался о нём как о прекрасном друге, строгом к другим, но ещё более строгом к себе.

Артем и Коля

В 1918 году, когда к Харькову подходили немцы, Артем и Руднев за короткий срок создали шесть полков, которые сразу отправились на фронт. Вместе с Артёмом Руднев руководил эвакуацией, исполняя обязанности коменданта Харькова. Последним покинул город поезд с главным штабом, в котором находились Артём и все члены правительства республики.

Чтобы как-то воспрепятствовать разгулу наркотиков, Харьков стал одним из первых городов России, где аптеки перешли в муниципальную собственность.

У Алексея Толстого в романе «Хлеб» есть по этому поводу такой эпизод. На вокзале у перрона дымит последний паровоз последнего эшелона. Но отправиться не могут – никак не найдут Колю Руднева. Он и у Толстого тоже назван по простому – Коля. Руднев не спал трое суток, организуя отъезд, и все уверены, что просто где-то свалился от усталости. Наконец нашли, растолкали и отправились со станции фактически в тот момент, когда на перрон уже входили немцы.

Позже, они вместе – Артём и Руднев участвовали в героической обороне Царицына. После гибели друга Артём писал о нём: «Я видел храбрецов, не бледневших перед лицом смерти, смело, безбоязненно смотревших ей в глаза. Я видел, как эти люди безудержно рыдали над телом Коли Руднева».

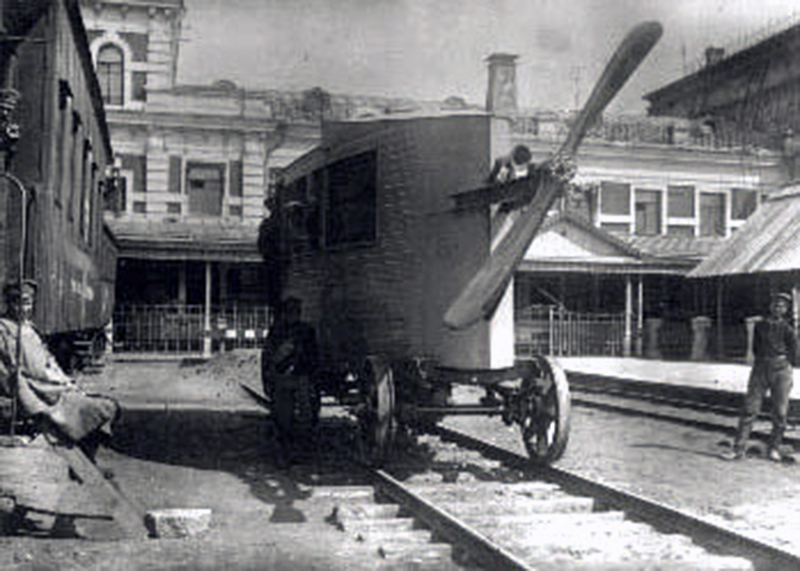

Аэровагон трагедии

В 1921 году в Советской России появилось чудо железнодорожной техники – аэровагон. Его придумал бывший шофёр тамбовского ЧК Валериан Абаковский, который поставил на железнодорожную дрезину авиационный двигатель с трёхметровым пропеллером. Идея была простая: пропеллер крутится – дрезина бежит, разгоняясь до скорости 140 километров в час. Это и сейчас много, а уж по тем временам – просто фантастика. Аэропланы летали со схожей скоростью.

Построили опытный образец, и он показал себя молодцом. Успешно и без аварий прошёл целых три тысячи верст. Новейшим достижением отечественной инженерной мысли решили похвастаться на международном уровне. Аэровагоном летом 1921 года должны были прибыть в Тулу участники открывшегося в Москве III конгресса Коммунистического Интернационала и I конгресса Красного интернационала профсоюза.

Никаких сомнений в этой акции не было. В кабину аэровагона сели Артём Сергеев – на тот момент секретарь Московского комитета партии, председатель крупнейшего в стране союза горнорабочих и вожди мирового рабочего движения. Управлял поездом лично сам изобретатель Абаковский.

Артём многое делал для того, чтобы горная индустрия республики быстрее встала на ноги. Когда деникинцы подходили к Туле многие шахты Мосбасса были взорваны, и теперь их надо было как можно скорее восстанавливать. Он часто бывал в Щёкине, Богородицке, знал десятки шахтёров. Его рабочий день длился не меньше пятнадцати часов – слишком многое надо было успеть.

Под звуки «Интернационала» аэровагон тронулся в путь утром 24 июля с Курского вокзала Москвы. Уже тем же вечером в честь приехавших в саду «Пролетарий» в Туле прошёл расширенный пленум губисполкома и губкома. Открывал собрание председатель губисполкома Бороздин, сказавший, что сегодня пролетарская Тула принимает вождей мирового пролетариата, мировой революции, чествует вождей рабочего класса Германии, Англии, Франции, Австралии и Болгарии.

Артём в ответной речи поделился мнением о революционном профессиональном движении за границей. Сказал, что во всех странах рабочие массы отходят от Амстердамских соглашений в пользу конгресса красных профсоюзов. Заседание затянулось до поздней ночи, напоследок спели «Интернационал».

На следующий день делегаты в Щёкине более четырёх часов осматривали русские рудники и шахты. Оценили процесс производства добычи угля, инструменты, крепления, машины, жилые помещения рабочих. Все как один восхищались качеством нашего угля, называя его золотом. Особое внимание привлекли железные руды, с содержанием железа в 40-50 процентов. Образцы руды и угля гости взяли с собой как сувениры.

В семь часов вечера все сфотографировались на вокзале вблизи своего аэропоезда на память о России и о Туле.

По дороге назад, на 104-й версте от Москвы, рядом с Серпуховом, на всём ходу аэровагон слетел с рельсов и разбился в щепы. Шестеро членов делегации погибли на месте, включая самого изобретателя, ещё шестеро были тяжело ранены. Артёма нашли на полотне железной дороги с разбитой головой. Среди погибших были болгарский революционер Иван Константинов, один из основателей компартии Великобритании Уильям Хьюлетт, немецкие делегаты О. Струпат и О. Гельбрих, американец Фриман. Всех их похоронили в кремлевской стене в Москве.

«Погибло несколько вождей пролетариата, но не погибло дело революции. Новые жертвы обагрили путь революции. Тем сильнее наша воля продолжать борьбу, – писал в те дни «Коммунар». – Враги наши живут среди нас. Они строят козни. Не поддадимся террору. Будем бдительны».

Следствие по поводу катастрофы вели сотрудники ЧК и НКВД, также в расследовании участвовали аж две комиссии, но ни одна из них не пришла к однозначному выводу. Сошлись не на происках врагов, а на случайности, неудовлетворительном состоянии железнодорожных путей.

Правда, сын Артёма рассказывал, что на месте катастрофы на рельсах лежали камни, из-за которых аэровагон и улетел в кювет. То есть, по его мнению, всё было подстроено.

В июле 1924 года, в годовщину трагической смерти, «ввиду огромных заслуг тов. Артёма (Сергеева) перед пролетариатом, и в особенности Донецкого бассейна» огромный, с восьмиэтажный дом, памятник был открыт на родине Артёма, в Бахмуте, нынешнем Артёмовске. В годы войны памятник разрушили немцы. В 1959 году установили новый памятник. Но 9 июля 2015 года он был снесён уже в соответствии с объявленной декоммунизацией. Были ликвидированы также памятники Артему и Николаю Рудневу и в Харькове.

После гибели Абаковского работы по созданию аэровагона признали бесперспективными. Сына Федора Сергеева (Артёма), тоже Артёма, усыновил Сталин, и он воспитывался в его семье наравне с другими детьми. С Василием Сталиным они вообще были ровесниками. В Великую Отечественную Артём Сергеев попал в плен, бежал из-под расстрела, воевал у партизан. В общей сложности имел 24 ранения, в том числе два тяжелых. Дослужился до звания генерал-майора. Умер 15 января 2008 года.

Впервые материал был опубликован 19 марта 2023 года.