«Я русский человек, и останусь им», — ответил изобретатель «Максима» Павел Петрович Третьяков, когда его по второму разу начали усердно обрабатывать, чтобы он согласился переехать в Англию. Так и остался в Туле. В июне исполняется 160 лет со дня его рождения. Подробнее о нем — в материале tula.aif.ru.

Третьяков и Пастухов

Вообще-то Павел Третьяков родился в Гельсингфорсе, как тогда называли Хельсинки. Окончил русскую гимназию, 2-ое военное Константиновское училище, Михайловское артиллерийское училище, Санкт-Петербургскую Михайловскую артиллерийскую академию, получил специальность «учёного техника» и чин подпоручика. Карьера развивалась успешно.

Вообще-то Павел Третьяков родился в Гельсингфорсе, как тогда называли Хельсинки. Окончил русскую гимназию, 2-ое военное Константиновское училище, Михайловское артиллерийское училище, Санкт-Петербургскую Михайловскую артиллерийскую академию, получил специальность «учёного техника» и чин подпоручика. Карьера развивалась успешно.

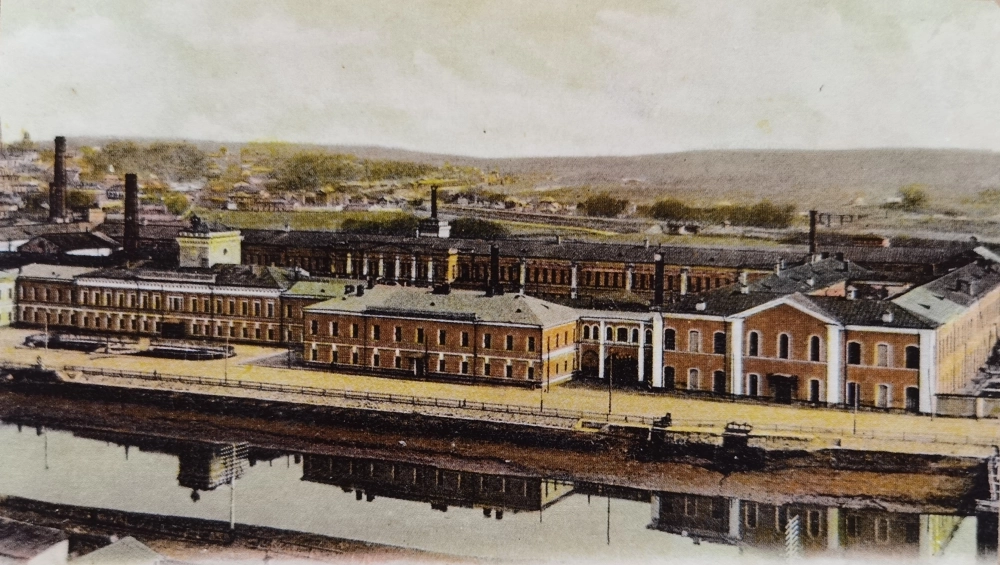

В октябре 1892 года Третьякова перевели в Тулу — помощником начальника инструментальной мастерской Императорского Тульского оружейного завода. На заводе ещё работал Сергей Мосин, и Третьяков вместе с ним принимал участие в работе над знаменитой трёхлинейкой. Показал себя хорошо — вскоре был назначен начальником коробочной мастерской, а через восемь лет инструментальной, главной на заводе.

Первый образец пулемета «Максим», прославившего и Третьякова, конструктор по фамилии Максим сконструировал ещё в 1873 году. Но поскольку идею не восприняли военные, на десять лет о нём забыл, и только в начале 1880-х взялся за доработку. Лучше других новинку оценили в Англии, где согласился финансировать дальнейшую разработку пулемёта барон Ротшильд.

С 1899 года фирма «Сыновья Виккерс и Максим» стала поставлять пулемёты, переделанные под пулю от винтовки Мосина, в Россию. Сначала счёт шёл на десятки, потом на сотни. Ввиду большого веса — около 250 килограмм, пулемет отдали в подчинение артиллерии. Полностью оснастить армию новым видом вооружения оказалось накладно — каждый «Максим» обходился казне около трёх тысяч рублей. Тогда решили разработать свой пулемёт на Императорском Тульском оружейном заводе. В 1902 году был заключен договор с фирмой «Виккерс», согласно которому в течение десяти лет за каждый изготовленный пулемет Россия платила по 50 фунтов стерлингов.

В Англию знакомиться с технологией производства отправили начальника инструментальной мастерской капитана гвардии Павла Третьякова и старшего мастера той же мастерской Ивана Пастухова. Полтора месяца они участвовали в испытаниях на полигонах, а также изучали тонкости производства. Англичане, однако, за своими секретами бдительно следили. За копии чертежей требовали большие деньги, и Третьяков с Пастуховым рисовали чертежи увиденного по памяти, вернувшись в гостиницу.

«Завод „Виккерс-Максим“ выпускает исправно действующие пулеметы с взаимозаменяемыми замками, приёмниками и стволами, а что касается до взаимной заменяемости отдельных частей замка и приёмника, то таковая не вполне обеспечена. Производство пулеметов может быть установлено на Тульском оружейном заводе без серьёзных затруднений», — доложил Третьяков по возвращении домой.

В 1904 году на оружейном заводе прошли первые испытания, а в следующем начато серийное производство «пулемёта образца 1905 года». Третьяков не зря провёл в командировке полтора месяца. И если когда-то, возвращаясь с островов, Левша призывал не чистить дула ружей кирпичом, то теперь уже англичане могли у нас поучиться. Только с подачи Третьякова и Пастухова в конструкцию было внесено более 200 изменений. Туляки добились полной взаимозаменяемости всех подвижных частей замка, что не выходило у немцев и англичан, а вес пулемета снизили на 5,2 килограмма. Наши пулеметы стали легче, технологичней, надёжней зарубежных. При этом ещё и дешевле на целую тысячу рублей, даже с учётом выплат по лицензии. К тому же тульский пулемет отличался от английского тем, что уже был модернизирован под русскую армию.

«Пулемёты знает бог, Третьяков и Пастухов», — говорили тогда в Туле. А в Англии им вторили.

Орден генералу

К тому времени Третьяков стал семейным человеком. Его избранницей была Елена Челнокова из семьи полотера. Павел Петрович увидел её на улице. Потом приходил к дому и молча вышагивал под окнами, а она подглядывала за молодым офицером из-за занавески. Через месяц они пошли на первое свидание, в 1906 году обвенчались. Любовь оказалась на всю жизнь. Хотя разница в возрасте у них существенная. На момент венчания Третьякову был 41, а молодой жене 24.

Тем временем конструкторская мысль всех изготовителей была направлена в сторону уменьшения веса оружия. Англичане даже было заявили о выпуске нового лёгкого пулемета, но этот образец не прошёл испытаний. А вот туляки вновь утёрли всем нос. Модернизированный «7,62-мм станковый пулемет Максима обр. 1910 г.» помимо конструкционных изменений существенно выиграл в весе. Его масса без воды была уже 20,3 кг, броневого щита — 8 кг. Но самое главное существенно уменьшился, по предложению полковника с тульского оружейного Александра Алексеевича Соколова, вес станка, на котором крепилось оружие. До этого пулемёты туляки делали сами, а вот лафеты закупали у фирмы «Виккерс», и с ними вес пулемёта составлял 244 килограмма. А со станком Соколова — только 60! Именно в таком виде «Максим» обрёл привычный всем вид.

На основе станка Соколова создавались первые советские ручные и авиационные пулеметы, и даже зенитные установки. С 1905 по 1918 годы в России было выпущено 37 345 пулеметов системы «Максима».

В июне 1915 года Третьякова назначили начальником Тульского оружейного завода. В первый год под его руководством завод выпустил более 700 тысяч винтовок, около 500 револьверов, более 3000 пулеметов. Работало на заводе 25 000 человек — целая армия. Не случайно в 1916 году он стал генерал-майором.

В 1916 году президент Франции наградил генерала Третьякова орденом Почётного Легиона. Так высоко французы оценили консультации Павла Петровича по организации производства лёгких автоматов, которые он выдал в 1913 году, заехав, следуя в Англию, на заводы «Шнейдера-Крезо». Этот орден очень здорово выручил семью, когда в советское время Третьяков оказался в заключении. Целиком французский орден в торгсине не приняли, тогда его раскурочили дома на составные части. Сданные по отдельности, они позволили достаточно долгое время жить не голодно.

Вместо расстрела

После революции новая власть было обласкала генерал-майора, присвоив ему приказом Наркомвоена, как и прочим «лицам, окончившим полный курс Михайловской артиллерийской академии по первому разряду», звание военного инженера-технолога. Однако вскоре Третьякова с директорской должности попёрли и отправили на Ковровский завод для приёмки образцов автоматов Федорова. В 1920 году Павла Петровича вернули в Тулу, но уже всего лишь на должность начальника пулемётного отдела нового оружейного завода. В следующем году он по совместительству стал ещё и заведующим машиностроительного отдела.

Вдруг советское правительство доверилось настолько, что поручило Третьякову создание при оружейном заводе конструкторского бюро, занимавшееся в том числе модернизацией пулеметов «Максим». Третьяков не просто создал КБ, но и основал целую оружейную школу со своими конструкторскими традициями. В 1925 году он даже отправился в командировку в Берлин — оценивать последние достижения немецкой военной промышленности.

Доверие продолжалось недолго. В Третьякове распознали врага народа и в 1929 году арестовали. Припомнили и сына Вадима, с которым он встречался в Берлине, и сестру, оставшуюся жить на родине, в Хельсинки.

Вина была настолько велика, что создателя русского «Максима» приговорили к высшей мере народной защиты — расстрелу. Потом, правда, заменили казнь на десять лет исправительно-трудовых лагерей. Потом ещё раз передумали, и вернули на завод на правах заключенного. Жил он теперь в цеху, с женой разрешали видеться только по выходным. Рядом неотступно находились два сотрудника ГПУ, которых Третьяков называл нянями. За всё время заключения Третьякова даже не уволили. В Трудовой книжке стояла отметка, что он находился в отпуске.

Семью тем временем выселили из дома по нынешней улице Коминтерна, где они занимали второй этаж. Переехали в тесный домик на Трудовую, нынешнюю Сойфера. Чтобы выживать пришлось продавать вещи и распродавать богатую библиотеку, которую собирал Павел Петрович.

В 1931 году Третьякова полностью освободили, но на прежнюю должность не вернули, дали всего лишь отдел изобретательства и рационализации. Реабилитировали, правда, только в 1957-м, когда его уже не было в живых.

Высоких руководящих должностей Третьяков больше не занимал, и 16 апреля 1937 года умер, сказав перед смертью фразу, которой мог бы гордиться любой человек: «Сорок четыре года прослужил на заводе, но не взял ни одной казенной копейки, и с завода гвоздя не унес».

18 сентября 2015 года на Аллее Славы знаменитых оружейников у музея оружия состоялась торжественная церемония открытия бюста начальника Тульского оружейного завода Павла Петровича Третьякова.

Его пулемёт тем временем продолжал жизнь. Отзывы, поступавшие из армии, говорили о том, что по надежности и живучести тульскому «Максиму» нет равных. До конца Великой Отечественной войны третьяковское оружие оставалось главным станковым пулемётом Красной армии. Последний раз в боевой обстановке из «Максима» стреляли на Даманском полуострове, во время советско-китайского конфликта 1969 года. Таким образом, детище Третьякова исправно прослужило России без малого две трети века.