Может ли купец разделить трапезу с художником? Как по кокошнику узнать наличие детей у купчихи? Сколько жертвовали купцы на благотворительность? История купечества в картинах и предметах быта представлена на выставке «Купеческий портрет XVIII – начала XX века». Она открылась в тульском филиале Государственного исторического музея.

Не себе, а Родине

Статус экспозиции подчеркнули присутствующие на открытии министр культуры РФ Ольга Любимова, директор ГИМа Алексей Левыкин, председатель правительства Тульской области Вячеслав Федорищев и митрополит Тульский и Ефремовский Алексий.

«Перед организацией каждой выставки в Туле у нас проходит совещание, на котором обсуждается всё до мельчайших подробностей будущей экспозиции, – подчеркнул Алексей Левыкин. – Тульский филиал можно смело назвать продолжением ГИМа».

Уникальность экспозиции в Туле отметила и Ольга Любимова: «Выставка будет интересна как людям, погружённым в тему, так и подросткам, и даже маленьким детям. Сюда можно приходить семьями, здесь можно проводить уроки истории и литературы. На полотнах ведь запечатлена история нашей страны и меценатства в ней».

О возрождении меценатства в России сказал и Вячеслав Федорищев: «В организации мероприятий в филиале ГИМа принимает активное участие тульская промышленность. Региональные предприятия оборонной и химической отрасли поддерживают развитие культуры в нашей области. Надеюсь, так будет и впредь».

Государственный исторический музей привёз в Тулу 48 живописных полотен и 266 памятников эпохи вместе с музейным предметным рядом. Купечество – торговое сословие. Особо крупные его представители не просто продавали, они производили свои товары, развивали промышленность по разным направлениям: текстильная, сталелитейная, хлебопекарная, кондитерская, сахарорафинадная и другим.

Образовалось это сословие, в основном, из крепостных крестьян, которые сами выкупали себя из зависимости от помещиков, а потом умом и трудом вставали на ноги и развивали собственное дело. Яркий пример такого человека – купец Пётр Губонин. Работая простым каменщиком, он участвовал в строительстве Исаакиевского собора. За 3 года до отмены крепостного права, купил себе свободу. А потом принялся за подряды на строительстве Московско-Курской железной дороги. Мосты в этом направлении возведены при участии Петра Ионовича. За его деятельность Губонину пожаловали дворянский титул. А император Александр II на его гербе написал: «Не себе, а Родине».

Впоследствии нажитым богатством делились с теми, кто нуждался. Организовывали благотворительные и экологические общества, мастерские для вдов, больницы, школы, ремесленные училища и даже будущие высшие учебные заведения, в которых молодёжь постигала законы экономики. Поддерживали музыкантов, актёров и деятелей искусства. Например, в семье купцов Рябушинских существовал принцип: «Богатство обязывает».

Детишки - по «шишкам»

Экспозиция занимает два зала. Они разделены хронологически. В первом работы относятся к XVIII и первой половине XIX века, а во втором – полотна конца XIX и начала XX века. Для первой экспозиции был подобран ряд купеческих женских портретов, потому что традиция изображать женщин торгового сословия зародилась раньше.

«У нас есть портреты купчих из города Торопец, рядом экспонируются их парадные костюмы, - рассказывает старший научный сотрудник научно-экспозиционного отдела Государственного исторического музея, куратор выставки Татьяна Петрова. – Одним из главных элементов этого костюма были богатые кокошники, расшитые жемчугом и перламутром. Такие головные уборы назывались кокошниками с «шишками»: на них выступали шипы. Бытовала пословица, что, сколько «шишек», столько и детишек. Считается, что когда девушка во время свадебного обряда впервые надевала кокошник, «шишки» были неким благопожеланием большого потомства для неё.

Рядом экспонируются женские ювелирные украшения.

Во втором зале преобладают мужские портреты и предметы, связанные с миром предпринимателей: мужской костюм, нумизматика, награды и орденские знаки, которых они удостаивались. Человек за свои заслуги в торговой сфере, благотворительности или меценатстве мог получить право перехода в дворянское сословие. Награда была своеобразным стимулом, потому что купцы вносили немалый вклад в развитие экономики и социальной сферы империи.

На выставке присутствуют и именные медали (выбивалось имя владельца и заслуги, за которые он награждался).

Здесь же представлены памятники ювелирного искусства – жетоны из коллекции семьи купцов Поляковых. Во второй половине XIX века распространяется практика носить в качестве брелоков, например, на цепочке от часов некие металлические знаки, которые говорили о принадлежности к некоей благотворительной организации, либо свидетельствовали о принадлежности к какому-то деловому предприятию. Поляков за свою жизнь скопил огромное количество таких жетонов. Они исполнены как изделия из золота с эмалью.

Тематически большинство жетонов посвящено железным дорогам, потому что Поляков занимался строительством железных дорог. Но также представлены жетоны, связанные с его благотворительной активностью. На одном из них – надпись «Благотворительно-научное общество акклиматизации животных и растений». В нём учёные мужи занимались охраной окружающей среды и адаптацией в средней полосе привезённых растений и животных. Именно этому обществу принадлежит заслуга создания в Москве зоосада. Ныне это Московский зоопарк. Поляков помогал этому обществу материально. В качестве доказательства принадлежности к этому обществу он заказал себе тематический ювелирный жетон».

Обида Серова

Если говорить о художниках, то в большинстве своём авторы портретов XVIII века неизвестны. Но уже в первой половине XIX века встречаются и известные авторы, которые обращались к купеческому портрету. Например, знаменитый московский художник Василий Тропинин, передвижник Василий Перов и другие. Интересная история связана с представленным на выставке портретом кисти Валентина Серова купца Алексея Абрикосова. Его предприятия снабжали конфетами и печеньями буквально всю Россию до Дальнего Востока.

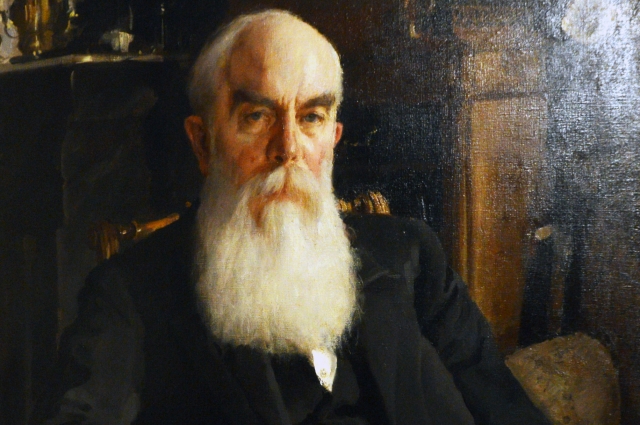

«Мы видим убелённого сединами старца в своём кабинете, который смотрит на зрителя сверху вниз, - продолжает Татьяна Петрова. - Портрет не закончен. На нём нет подписи художника, потому что ситуация связана с конфликтом. Сам художник вспоминал об этом так, что ему не очень комфортно было находиться в доме Абрикосовых. Когда мастер работал над портретом, время от времени купец удалялся в готическую столовую своего дома, откуда раздавался звон посуды, доносились запахи обеда, но художнику ничего из этого не доставалось. Живописец сделал замечание хозяину дома, что если он в следующий раз захочет получить свой портрет, то не мешало бы художника тоже пригласить за стол. Даже и с прислугой. Непонятно, был ли этот конфликт главным у мастера с семьёй, но одним из элементов точно был…»

Игра со зрителем

Тульское купечество в экспозиции представлено портретом самоварного фабриканта Александра Баташёва. Купцу, видимо, захотелось, чтобы его запечатлели со всеми наградами и орденскими знаками. Здесь отражены и российские награды, например, орден святой Анны, и зарубежные – персидский орден Льва и солнца, а также знак, показывающий помощь Баташёва российскому обществу Красного Креста и учреждениям императрицы Марии Фёдоровны. Кстати, этот портрет позаимствован для выставки в Тульском музее изобразительных искусств.

«В выставочных залах можно будет увидеть предметы быта купцов. Например, посуду с тульским самоваром, которая оформлена фарфором того же периода, - дополняет заведующая сектором общественных связей тульского филиала ГИМ Анна Лебедева.- Также у нас работает информационный киоск, где мы сделали подборку фотоматериалов и справочных данных по тульским купцам. Желающие могут подойти и ознакомиться. Кроме того, эти материалы можно будет увидеть в наших соцсетях. Периодически они будут пополняться новыми данными».

По словам Татьяны Петровой, особенность тульской выставки заключается в том, что она организована как познавательная игра: «Представление предметов купеческой культуры позволяет более полно, выпукло показать портрет. Ещё больше погрузиться в купеческий быт, увидеть предметный мир, который изображён на портретах, но уже вживую.

Мы хотим, чтобы зритель считывал: мы ему предлагаем игру, как предметные образы отражаются на портретах и в виде исторических памятников».

Все эти вещи были изготовлены в Туле: