У них разные годы службы, заставы и судьбы. Но объединяет их принадлежность к пограничному братству. О пограничниках из Тульской области – в материале tula.aif.ru.

Секретные погранвойска

Считается, что они стоят на рубежах Родины – ни шагу вперёд, ни шагу назад. Но в этой когорте воинов есть некогда «секретные» подразделения – сводные боевые отряды, мотоманевренные и десантно-штурмовые группы. Они выполняли задачи по прикрытию государственной границы СССР вглубь территории Демократической республики Афганистан до 100 км. Наши пограничники вставали на пути караванов, перевозящих оружие, боеприпасы и наркотики по проторённым веками горным тропам.

Среди таких пограничников были и сотни туляков. В преддверии праздника воинов в зелёных фуражках мы беседуем с ними.

Большинство из ребят призывов 1986-1987 годов – вчерашние студенты. Это был период, когда для них отменили отсрочку от призыва и после первого курса они ушли в армию. Такие призывники, особенно с хорошей физической подготовкой, высоким интеллектуальным уровнем и идеологической мотивацией, были на вес золота у «покупателей» – представителей воинских частей, которые приезжали за молодым пополнением в областные сборные пункты. Человек по 10 ребят в те годы каждый призыв отбирали в погранвойска из двух тульских институтов – политехнического и педагогического.

«Открутить голову» сержанту

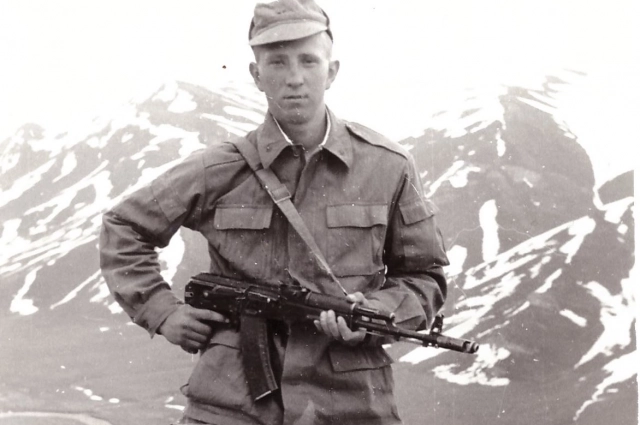

Среди них был студент одной из оборонных специальностей Александр Корякин. В армию был призван в 1986 году. Сначала – учебная часть в киргизском Оше. Там формировались мотоманевренные и десантно-штурмовые группы. Из того периода службы сегодня Александру вспоминается почти непреодолимое желание «открутить голову» сержанту, который нещадно гонял салаг с утра до вечера. Это были и изнурительные многокилометровые марши, необходимость быстро окапываться в сложных условиях, и многое другое. Но эта подготовка потом позволила им выжить, выполнив поставленные задачи без потерь. Правда, это стало понятно уже там, на «точках». Многие из командиров учебной части ранее сами в своё время проходили службу в Афганистане, а некоторые уходили вместе со своими «выпускниками» на ту сторону.

Вместе с Корякиным на Памир в провинцию Бадахшан на «точку» ушли и трое земляков из учебки. С учётом разряда по стрельбе ещё со школы, он стал снайпером. Но вообще в учебке стрелять приходилось из всех видов оружия. Про превратности этой службы Александр рассказывать не любит. Сказал только, что снайперская винтовка Драгунова, с которой так любили фотографироваться сослуживцы, не подводила. Но классические снайперские дуэли, известные ещё по Великой Отечественной, по признанию Корякина, были.

Выше только небо

Основные задачи мотоманевренной группы состояли в пресечении прохождения караванов с оружием с территории Пакистана на подконтрольную пограничникам территорию, а также обеспечении безопасного прохождения наших колонн с военными и гуманитарными грузами. До советской границы – 100 км, до пакистанской – 16, индийской – не более 15, китайской – 20 км. «Точка» – на древней караванной тропе, ведущей в глубинный Афганистан. В зоне ответственности группы на высоте 4 600 метров над уровнем моря было семь таджикских кишлаков, населению которых пограничники помогали топливом, одеждой, продовольствием. Раз в две недели военврач погранцов выезжал на осмотр населения в кишлаки.

А «непримиримые» никуда не делись, в основном, это было местное мужское население, которое ушло в Пакистан. Время от времени они совершали набеги оттуда на территорию, контролируемую советскими пограничниками. Но бывало, что им в кишлаках помогали их женщины, контроль за ситуацией нужен был постоянный. Были и лояльные нам люди, которые не хотели возвращения старых порядков, поддерживали своё правительство и нас.

Среди душманов были и иностранцы – в основном, арабы из Саудовской Аравии и ОАЭ. Шли из Пакистана с целью совершить провокации, дестабилизировать обстановку.

«Уже потом, когда сам факт присутствия ПВ КГБ СССР на территории Афганистана был рассекречен, выяснилось, что благодаря той подготовке, которую мы получали, у нас, пограничников, потери были минимальными. Но специфика задач и тактики тоже были свои», – рассказывает Александр.

Демобилизовавшись после 14 месяцев службы в Афганистане, Александр Корякин закончил учёбу в вузе, но его диплом инженера-технолога ВПК в начале девяностых стал не нужен. Пришлось получать дополнительное образование и развивать карьеру уже в другой сфере – строительства и девелопмента.

«Ребята приходят хорошие, со многими познакомились, пообщались и в ходе подготовки к параду. Они целеустремлённые, многие планируют учиться, реализоваться в новом качестве. Нужно их в этом обязательно поддержать!» – резюмировал Александр Корякин.

Песок чуть не похоронил заживо

Уроженец Суворова Владимир Ермолов после школы поступил на факультет физической культуры ТГПУ имени Л.Н. Толстого. По окончании первого курса в 1987 году его призвали в погранвойска. Учебная часть располагалась в Хороге – единственном городе Горного Бадахшана. Там (как и по другую сторону границы, в Афганистане) живут памирцы – самобытный народ, исповедующий исмаилизм. Это близкое к шиитской ветви ислама религиозное течение, но всё же стоящее особняком. В Хороге молодые солдаты прошли трёхмесячную подготовку, потом столько же Ермолову предстояло учиться в сержантской школе КГБ СССР в городе Мары, что в соседней Туркмении.

Полигон был посреди Каракумской пустыни, где будущие младшие командиры совершали 10-километровые ночные марш-броски – когда не жарко. Как вспоминает Ермолов, тогда его удивляли тросы, натянутые буквой «П» по полигону и какие-то непонятные трубы над казармой высотой 6-7 метров.

«Как-то раз после стрельб подбежал прапорщик: мол, быстро собирайтесь и бегом в казарму! – вспоминает он. – Где-то на горизонте какое-то облачко мутное было. Оказалось, начиналась песчаная буря. Вот по этим тросам за водой и ходили. Так два дня продержались, а потом бочку с водой совсем песком засыпало. Какое-то время собирали ещё эту грязь – пить-то хочется. Потом уже и двери казармы песком завалило. Песок начал забивать и трубы, через которые хоть как-то сверху поступал кислород. Сил откапывать их уже не было, у многих потрескались губы, из ушей и носа шла кровь. Один боец сошёл с ума, начал бегать по казарме и орать. Пришлось связать его, чтоб лишний кислород не поглощал. Начали терять сознание. Как потом рассказывали, нас искали с вертолёта и не могли найти – бархан силой ветра полностью накрыл казарму и полигон, и кто-то с воздуха еле-еле разглядел верхушку трубы, уже почти засыпанную песком. Нас всех, естественно, в госпиталь отправили, кого-то потом комиссовали. Я вернулся к службе, потеряв 14 кг за три месяца в сержантской школе».

3,5 месяца в блокаде

При распределении по точкам Владимира спросили о пожеланиях. Ответил: куда Родина пошлёт. Послала в нештатную десантную пограничную заставу в Афганистане. Перекрывали караванные тропы душманам, добраться туда можно было только по воздуху, высокогорье, 40-процентный дефицит кислорода, зимой снега в человеческий рост, морозы ниже -40°С. Рядом Индия с Пакистаном.

«Внизу долина, а мы стоим на перепутье караванных троп, перекрываем путь бандам мятежников. Но они поставили у себя два ДШК и начали сбивать вертолёты, которые летели к нам. Командование приказало приостановить полёты, а мы 3,5 зимних месяца сидели там в блокаде. Боеприпасов хватало, продуктов в избытке было, воду топили из снега, а вот с топливом туго. Даже землянку сожгли. К весне боеспособными остались три офицера, шесть пограничников, прапорщик, два повара и санинструктор. Остальные были обморожены. Но выстояли».

Когда прилетел вертолёт, Ермолов на радостях хотел вскрикнуть, а дыхание перехватило, потерял сознание, потом увидел себя откуда-то сверху, но его вернули обратно.

После вывода советских войск из ДРА дослуживал уже непосредственно на границе. Чуть отдохнули – и снова нештатная десантная застава. Прочёсывали приграничные кишлаки с той стороны. Был случай: шли по улице, прикрывали связистов, которые кабель восстанавливали, а навстречу человек 12 духов. Как признаётся Ермолов, раньше он таких и не видел ещё: молодые, в джинсе, с бородками аккуратно подстриженными, оружие американское. Глаза бешеные, а в них страх, видно, необстрелянные ещё. И началась игра нервов. Если сдадут у кого-то, положат друг друга все и всех. Но нет – разошлись.

«Смотрю, а весь мокрый насквозь до трусов, как будто в форме в воду зашёл по шею», – признаётся спустя три с лишним десятка лет бывалый погранец.

Спасла школьная муштра

После службы закончил пединститут, вернулся в родной Суворов, работал военруком – НВП-ОБЖ преподавал в местном ПТУ. Серьёзно готовил – что ребят, что девчонок. Они бегали полосу препятствий, стреляли из мелкашек, пока милиция не отобрала. Один из воспитанников Владимира Ермолова попал на службу во внутренние войска, в первую чеченскую штурмовал Грозный.

Потом Владимир служил в пожарной охране, последняя должность – начальник караула. Часть была объектовая – от Черепетской ГРЭС. Но и близлежащие населённые пункты прикрывали тоже, тушили пожары и там. На вопрос, сколько людей спасли, пожимает плечами – мол, не считали.

Потом до выслуги несколько лет не хватало, их добирал уже в уголовно-исполнительной системе в Туле. Уволился на пенсию в звании капитана внутренней службы.

80 сынов

Работал в частных охранных организациях, а потом ушёл в суворовское училище ночным воспитателем. И ещё в Плехановской школе преподаёт «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) – так теперь называется этот предмет.

В день Победы Владимир впервые принимал участие в военном параде в составе ветеранской роты. А в День пограничника они с товарищами встречаются у вечного огня и памятника воинам-чекистам в кремлёвском саду, потом идут до сквера воинов-интернационалистов на улице Демонстрации. Следующая точка – в Мяснове, на мемориале пограничников.

20 лет в погонах

Сергей Стульцев из села Лапотково Щёкинского района – представляет другое поколение пограничников. Родился он в казахстанском посёлке Мирный, в 1994-м семья перебралась поближе к родне в Россию. Его служба пришлась на начало нулевых. Сначала – учебка в Кеми, потом – застава №13, в Карелии на границе с Финляндией. В ту пору она считалась спокойной и предсказуемой. Тем не менее, нарушители с финской стороны были.

«Интерес к познанию у них был», – ухмыляется Сергей, намекая на шпионские цели визитов незваных гостей. – Их наши ребята с успехом ловили и передавали для дальнейшего разбирательства в органы ФСБ. Но был и один инцидент попытки массового прорыва границы с нашей стороны. Его смогли пресечь и не допустить пограничники.

Много хлопот доставляли медведи, ходили вокруг, правда, на саму заставу не лезли. Но границу нарушали частенько, рвали колючую проволоку, сигнализация срабатывала, тревожные группы выдвигались туда. Медведя распознавали легко – по следам, клокам шерсти на проволоке деревьях и т.д. А ещё росомахи вокруг выли. Неприятные такие звуки – будто ребёнок маленький кричит. Ягоды много было – морошка, черника, брусника, клюква. Грибы собирали – наш повар всё это готовил».

Застава была небольшой, всего 27 человек, поэтому на каждого бойца приходилось много разных обязанностей. Он сам, например, служил и водителем, и связистом, и аккумуляторщиком. Причём за два года так и не сходил в отпуск, но зато и демобилизован был значительно раньше – тут и компенсация за неиспользованный краткосрочный отпуск, и северные и т.д. – около двух месяцев набегало.

Потом была служба в милиции. На это время пришлась семимесячная командировка Сергея в Чеченскую республику, где в Ножай-Юрте силами туляков-милиционеров был сформирован временный отдел внутренних дел.

Кстати, там же в тот период выполнял задачи и Владимир Трошкин, вместе с которым в этом году Сергей Стульцев шагал в ветеранском расчёте на параде в день 80-летия Победы.

А вот про тот период Сергей рассказывает не так охотно.

«Случаи были разные», – уклончиво говорит он.

Но прежняя служба на границе очень помогла в Чечне.

После возвращения из командировки был перевод в Москву, работа во вневедомственной охране – в правительственном аэропорту Внуково-3.

Так что за 20 лет при погонах Стульцев успел послужить пограничником, милиционером, полицейским и росгвардейцем. Сейчас трудится ремонтником на промпредприятии. Занимается волонтёрской деятельностью в помощь действующей армии, а точнее – друзьям и товарищам, которые ушли на СВО добровольцами и по мобилизации. А на День пограничника хочет навестить могилу товарища в Тёплом. Когда-то они вместе служили на границе, а потом у того была специальная военная операция…

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

«Пограничник – это не просто служба, пограничник – это судьба. Это совершенно особая судьба людей, которые несут свою службу не в тёплых квартирах, не в мягких креслах и не в крупных городах. Это люди, которые основную часть своей жизни проводят вдали от центров цивилизации, на рубежах Родины. Тем более что страна наша по территории огромна, и её рубежи находятся далеко от уютных квартир крупных городов. Это требует особого склада характера, это, без всякого сомнения, один из самых тяжёлых видов военной службы».