Открытие выставки члена Союза художников, живописца, искусствоведа, графика Антона Чубакова «Душа хранит» в краеведческом музее началось с подарка. Музейщики вручили ему книгу «Личность в истории» о князе Семёне Семёновиче Лазареве.

Князь тесно связан с русской православной церковью. Учитывая тематику экспозиции, подарок оказался органичным. Подробнее — в материале tula.aif.ru.

Духовный подвиг

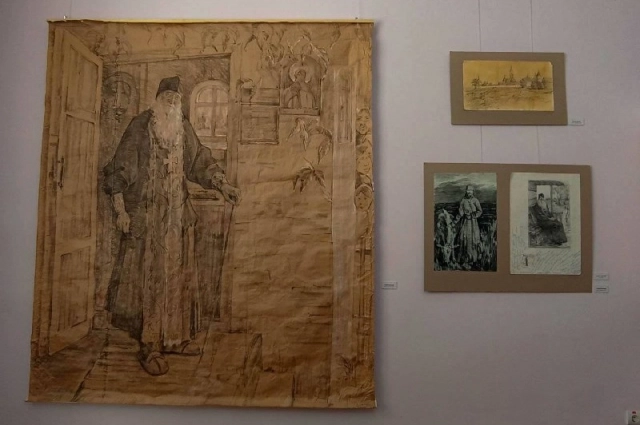

На выставке представлены портреты монахов Анастасова монастыря. Как говорит автор, ему хотелось запечатлеть духовный подвиг. Кстати, большинство из монахов — бывшие военные.

«Я хорошо с ними пообщался, пока был в монастыре и хотел показать их духовную образованность. Теперь их образы радуют людей, передают силу из Тульской области. Такую, что остаётся надолго.

Ещё одна работа, «Третий спас», вызывает особый интерес так же, как и рассказ о её создании.

«Икону ХVIII я рисовал с натуры. Позже реставраторы обнаружили под ней ещё одну, более древнюю. И встал вопрос: а что сохранять? В итоге её сберечь не удалось. Живопись же сохранила утерянное наследие».

Картина «Монах с телёнком на привязи» вызвала вопросы зрителей. В частности, почему телёнок на привязи?

«В монастыре каждый занимается своим послушанием. Как на другом полотне монах-повар, занимавшийся провизией и столовой, так на картине с телёнком изображён монах-животновод. Получился такой образ пастуха, пастыря. Как Христос с душой заблудшей. Плюс появилась тема пространства с южными тульскими видами на фоне».

В нынешней выставочной экспозиции — картоны, эскизы, готовые двухметровые полотна. Зритель может увидеть, как создавалось такое большое произведение. Например, портрет «Монах с телёнком» на картоне оказался узковат, в итоговой версии картина была расширена.

В экспозиции не только виды Тульской области, но и Свято-Троицкая Сергиева лавра, псковская архитектура. На одном из ранних эскизов Оптина Пустынь до модернизации и постройки большой парковки. Живопись сохранила исторический колорит того времени.

Марина Александровна Михалёва, преподавательница Тульской духовной семинарии, пришедшая с мужем на открытие выставки вспомнила, как в 2014 году Чубаков пригласил её на защиту своей дипломной работы. Там были представлены первые портреты нынешней выставки: «Монах с телёнком на привязи» и «Старец Анастасий». Марина Александровна очень близка к духовной теме, поэтому была воодушевлена на защите.

«Антон, только-только выпускающийся из Академии Глазунова стоит напротив комиссии как уже состоявшийся, самодостаточный художник. И я, полная восторга, говорила что-то совсем бессвязное о портретах!»

«Они, Вас, кстати, запомнили», — говорит о комиссии с улыбкой Чубаков, рождая в зале волну доброго смеха.

Прощаясь с пришедшими на открытие выставки, художник раздал автографы, сфотографировался с гостями и ответил на наши вопросы.

— Несколько полотен остались в Сергиевом посаде, другие в Академии художеств. А что с остальными?

— Оригиналы картин, что вы сейчас видите, находятся в музеях. Одна в сочинском, две работы в музее Академии живописи, одна в частном собрании в Сергиевом посаде, одна в Дагестане. Мне приятно, что они расходятся по России, что их узнают везде. В перспективе, скорее всего, буду работать в этой же тематике. Хочу писать тему Сергея Радонежского, потому что это и была первоначальная задумка. Но ни опыта, ни знаний не хватало для реализации. А сейчас уже есть ресурсы, чтобы правдоподобно, убедительно написать историческое полотно. Главное, чтобы в картине была правда, особенно в исторической.

Развивать насмотренность

— Ваш дядя Николай Чубаков, художник модернист, мозаист. Был ли он вашим наставником?

— С его помощью я пришёл в Академию уже наполовину подготовленный. Когда есть единомышленник, с которым можешь обсудить интересующие тебя вещи — это сплошная награда. Творческие пути особо не пересекались, да и разница в возрасте сказывалась. В последние годы он уже не мог работать. Тяжело болел.

В прошлом году в центре семейной истории работала наша совместная выставка. Я хотел показать его проекты: реализованные и нереализованные. Было интересно сравнить творчество в разные эпохи, жанры и вкусы.

— У вас есть ученики?

— Я приезжаю в Тулу, преподаю. В Чехове, в других городах проводим мастер-классы. В Поленово будем делать выставки, уроки для детей, в том числе с ограниченными возможностями. И ученики появляются, скорее даже единомышленники.

— Как, по-вашему, привить ребёнку любовь к живописи, к искусству?

— Во-первых, читать больше книг. Ходить на курсы, лекции. Потому что сначала нужно послушать про картины, потом смотреть. Нужно развивать насмотренность. Как раньше греки учили художников? Заставляли смотреть на статую часами. Затем они пытались что-то сотворить, потом они снова смотрели на статую. Всё как с литературой. Сначала кажется, это скучно. Но чем дальше ты читаешь и изучаешь, тем интереснее. С взрослением уже понимаешь ценность того, что читаешь. С живописью тоже самое. Нужно ходить, смотреть, интересоваться.

— Как вы оцениваете уровень интереса общества к искусству?

— В советское время были высокие требования к искусству, да и публика многого хотела. Сегодня надо правильно себя рекламировать, чтобы привлечь внимание. У музыкантов это получается, у театралов тоже.

Опять же играет роль мода в обществе. Сначала была популярна литература, потом акцент сдвинулся на кино. Государство на это повлиять не может. Только общность людей, которым интересно искусство, может его продвинуть в сознание широкого круга. Как общество передвижников. Им же государство никак не помогало, они сами себя сделали.

Выставка открыта до 31 августа. 6+